Design Thinking

Dies ist ein Beta-Artikel zum Thema Design Thinking, der kontinuierlich überarbeitet, verändert und ausgebaut wird.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Design Thinking?

Eine allgemein akzeptierte Definition von Design Thinking existiert aufgrund der Geschichte von Design Thinking nicht. Tatsächlich gibt es viele verschiedene Definitionen und Sichtweisen, auch wenn sie sich natürlich in sehr vielen Punkten ähneln.

Allerdings existiert eine – wie ich persönlich finde – besonders griffige Definition von Tim Brown, die den Kern von Design Thinking gut auf den Punkt bringt:

Definition Design Thinking

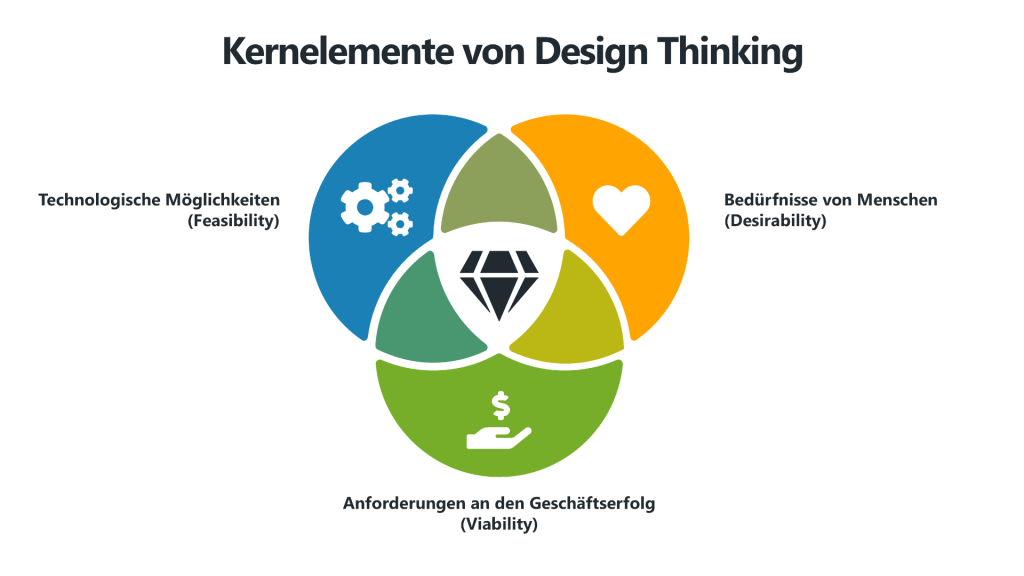

Das Besondere an ihr ist, dass sie drei wichtige Kernelemente definiert, die miteinander vereint werden müssen, damit Innovation entsteht:

- Die Bedürfnisse von Menschen (Desirability)

- Technologische Möglichkeiten (Feasibility)

- Anforderungen an den Geschäftserfolg (Viability)

Nur wenn es Dir gelingt, alle drei Elemente miteinander in Einklang zu bringen, ist Design Thinking wirklich erfolgsversprechend. Weder ist es sinnvoll, nur das technisch Machbare zu verwirklichen („Einfach, weil’s geht“), noch reicht es aus, lediglich Probleme von Menschen zu lösen, wenn Dir Deine Innovation nicht gleichzeitig auch geschäftlichen Erfolg ermöglicht.

Wenn Du Dich mit diesem Thema ausführlicher informieren willst, empfehle ich Dir einen Blick auf meinen Artikel Design Thinking – Definition, Elemente & Ziele.

Wann eignet sich Design Thinking?

Design Thinking ist immer dann sinnvoll, wenn Du aktuell weder das Problem Deiner Zielgruppe noch potenzielle Lösungen genau verstanden hast.

In der Praxis spricht man in solchen Situationen auch von der sogenannten VUCA-Welt. Du bist dann mit schnellen Veränderungen in Deinem Markt konfrontiert und es herrscht große Ungewissheit darüber, was „wirklich Fakt ist“. Gleichzeitig sind Deine Herausforderungen komplex und schwer zu durchschauen. Außerdem sind Deine aktuellen Informationen oft mehrdeutig und deuten auf verschiedene Ursachen hin.

In solchen Situationen gibt Dir Design Thinking die richtigen Mittel an die Hand, um sowohl die Probleme Deiner Zielgruppe als auch innovative und kreative Lösungsansätze zu erforschen und zu entwickeln.

Design Thinking ist deshalb vor allem eine Lern-Methode, mit der Du beides erforschen und miteinander ein Einklang bringen kannst. Die Innovationsmethode dient dazu, den sogenannten Problem Solution Fit herzustellen.

Ist Design Thinking eine agile Methode?

Wie bei der Definition gibt es auch hier unterschiedliche Meinungen dazu, ob Design Thinking „agil“ ist. Die fairste Antwort auf diese Frage ist wohl ein „klares Jein“.

Design Thinking hat mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban viele Gemeinsamkeiten. Genau wie diese ist Design Thinking für den Einsatz in der VUCA-Welt gedacht. Auch das iterative Vorgehen teilt es mit agilen Methoden.

Allerdings gibt es auch einige Unterschiede: So wird Design Thinking immer nur temporär bzw. für einen gewissen Zeitraum eingesetzt. Scrum oder Kanban hingegen können kontinuierlich genutzt werden. Vereinfacht gesagt gehst Du vom Design Thinking (meistens) über zur Lean Startup, sobald Du mit Deinem Prototypen den oben erwähnten Problem Solution Fit erzielt hast.

Das richtige Mindset für Design Thinker

Design Thinking bietet Dir als Solo-Gründer viele Möglichkeiten, um die Bedürfnisse Deiner Kunden in den Mittelpunkt Deines Denkens zu stellen und innovative Lösungen zu entwickeln. Allerdings hängt der Erfolg der Innovationsmethode stark von der richtigen Haltung ab: Ein “Beginner’s Mindset,” echte Empathie für Deine Zielgruppe und die Offenheit, aus Fehlschlägen zu lernen, sind nur einige der Prinzipien, die Dir dabei helfen, den Design Thinking Prozess voll auszuschöpfen.

Phasen des Design Thinking Prozesses

Design Thinking bietet Dir einen strukturierten Prozess mit 6 Phasen, an dem Du Dich orientieren kannst, wenn Du Deine Produktidee in die Tat umsetzen möchtest. Du bedienst Dich also nicht einfach blindlings aus einem großen Pool an Methoden, sondern wählst vielmehr gezielt diejenigen Methoden aus, die zu der jeweiligen Design Thinking Phase gehören, in der Du Dich aktuell befindest.

Design Thinking hat deshalb sehr viel Ähnlichkeiten mit Scrum, weil es eine Art Rahmenwerk ist, das Dir einerseits Struktur und Orientierung bietet, andererseits offen und flexibel gestaltet ist und Dir viele Freiheiten bei der konkreten Vorgehensweise lässt.

Problemraum vs. Lösungsraum

Grundsätzlich unterscheidet Design Thinking zwischen einem Problemraum und einem Lösungsraum.

- Im Problemraum geht es darum, ein genaues Verständnis von Kundenwünschen und den Bedürfnissen Deiner Nutzer zu erzielen.

- Im Lösungsraum entwickelst Du Ideen zur Lösung Kundenproblemen und testest Deine Prototypen.

Struktur des Double Diamonds

Häufig werden beide Räume auch als Rauten dargestellt, weil sich in jedem Raum Phasen divergentes und konvergentes Denkens abwechseln. Wegen dieser Rautenform spricht man im Design Thinking auch gerne vom sogenannten Double Diamond. Dieser gliedert sich in die Phasen Discover (entdecken), Define (definieren), Develop (entwickeln) und Deliver (liefern).

Die 6 Phasen des Design Thinkings im Überblick

Neben dieser Zweiteilung in Problem- & Lösungsraum und den daraus entstehenden Phasen des Double Diamonds ist der Design Thinking Prozess üblicherweise in 6 aufeinanderfolgende Phasen unterteilt, die auf das Hasso Plattner Institute of Design zurückgehen:

- Kontext verstehen

- Menschen beobachten (Empathie)

- Sichtweise definieren

- Ideen entwickeln

- Prototypen bauen

- Prototypen testen

Legst Du diese sechs Phasen über den Double Diamond, entsteht der klassische Aufbau des Design Thinking Prozesses:

Phase 1: Kontext verstehen

In der ersten Phase des Design Thinkings geht es darum, Deine Ausgangssituation klar zu verstehen und ein Gefühl für alle relevanten Faktoren des Kontextes zu erreichen. Du versuchst also wichtige Themenfelder zu entdecken, die Du im weiteren Verlauf intensiver erforschen willst. Kurz gesagt: Du verschaffts Dir einen Überblick.

Phase 2: Menschen beobachten

Wenn Du den Kontext des zu lösenden Problems verstanden hast, gehst Du dazu über, die Lebenswelt Deiner Zielgruppe besser zu verstehen. Wie stellt sich das Problem aus ihrer Sicht dar? Welche Ziele möchten sie erreichen und vor welchen konkreten Herausforderungen stehen sie aktuell? Weil es in dieser Phase vor allem darum geht, Dich in Deine Nutzer hineinzuversetzen, wird diese Design Thinking Phase häufig auch Emphathize genannt.

Phase 3: Sichtweise definieren

In der dritten Phase werden die Ergebnisse aus den beiden vorangegangenen Phasen zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. (Manchmal wird diese Phase deshalb auch Synthese genannt.) Sehr häufig hältst Du Deine Erkenntnisse in einer Design-Thinking-Persona oder auf dem Value Proposition Canvas fest.

Phase 4: Ideen entwickeln

Die vierte Phase öffnet den Lösungsraum des gesamten Design Thinking Prozesses. Jetzt geht es darum, möglichst viele Ideen zu entwickeln, ohne diese direkt zu bewerten oder gar sofort wieder zu verwerfen. (Diese Phase ist wahrscheinlich diejenige, die einem am ehesten in den Kopf kommt, wenn man den Begriff „Design Thinking“ hört.)

Phase 5: Prototypen bauen

Weil nicht jede Idee gleich gut und umsetzbar ist, geht es in der fünften Design Thinking Phase darum, aus den vielen Ideen die vielversprechendsten auszuwählen, um sie auf „Herz und Nieren“ zu überprüfen. Du baust in dieser Phase des Design Thinking Prozesses einen (oder mehrere) Prototypen und testest sie anschließend.

Je teurer bzw. aufwändiger die tatsächliche Umsetzung einer Lösungsidee wäre und je ungewisser ihre Erfolgschancen sind, desto einfacher und kostengünstiger sollten Deine Prototypen logischerweise sein.

Phase 6: Prototypen testen

Allerdings reicht es nicht aus, einen Prototypen „nur zu bauen“. Denn das hilft Dir nur zu verstehen, ob Deine Produktidee auch generell herstellbar ist. Natürlich musst Du auch herausfinden, ob Dein Prototyp Deinen Nutzern dabei hilft, das von Dir erkannte Problem zu lösen. Deshalb ist Feedback von Nutzern ein integraler Bestandteil im Design Thinking. In der sechsten und letzten Phase testest Du Deinen Prototypen gemeinsam mit Nutzern und nutzt das entstehende Feedback, um den Design Thinking Prozess erneut zu durchlaufen.

Alternative Design Thinking Prozesse

Neben dem oben dargestellten Prozess mit 6 Phasen existieren auch noch weitere Modelle im Design Thinking verwendet werden.

Verkürzter Design Thinking Prozess mit 5 Phasen

Häufig wird Dir auch ein „verkürztes“ Modell mit 5 Phasen begegnen, bei der die ersten beiden Phasen „miteinander verschmolzen“ wurden.

Google Design Sprint

Auch der Google Design Sprint ist eine bekannte Variante, der im Design Thinking genutzt werden kann.

Der Design Thinking Prozess ist iterativ

Die Phasen im Design Thinking verlaufen jedoch niemals linear. Denn in jeder Phase gewinnst Du ja neue Erkenntnisse, sodass Du häufig in einer vorangegangene Phase „zurückspringst“ und an dieser Stelle von vorne beginnst. Aus diesem Grund bezeichnet man Design Thinking auch als iterativen Prozess.

Kommentare